Escribo sobre escritoras (y escritores, pero más de lo primero) durante todo el año. Llevo más de siete años haciéndolo casi todas las semanas. He reseñado a escritoras estadounidenses, nigerianas, rusas, noruegas, chinas, españolas y un largo etcétera. Del siglo XXI, del XX, del XIX. Siempre que se acerca el 8 de marzo me hago la misma pregunta: ¿es necesario hacer una entrada especial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Yo preferiría que este día no existiera. Mejor dicho: que no fuera necesario. La igualdad se produce cuando los colectivos tradicionalmente ignorados se integran en el sistema sin darles un trato diferente. En el ámbito literario aún hay mucho que mejorar: la crítica sigue prestando más atención a los hombres; los premios y reconocimientos, también. Este día, en cambio, e incluso todo el mes, los medios de comunicación se dedican a hablar de mujeres; ese trato diferente que convendría evitar. Los que comentamos libros de escritoras con asiduidad no tenemos la necesidad de cambiar la programación, porque ya las integramos durante doce meses.

Aun así, una vez más, he decidido preparar un especial. Por una cuestión práctica: este tipo de artículo, el 8 de marzo, se lee mucho más que cualquier otro día (y mucho más que cada reseña por separado). Mi intención es llegar a ese lector ocasional que no frecuenta mi blog, pero, quizá, a este texto sí le eche un vistazo. Por encima de los hándicaps que encuentro en esta fecha, me gusta recomendar libros, difundir aquellas obras que me han enriquecido, que me han hecho disfrutar. Si alguien descubre a una buena escritora porque este día le ha despertado el interés por leer a más mujeres, bienvenido sea; aquí tiene diez sugerencias. En 2015, mi especial estuvo dedicado a las protagonistas inspiradoras. En 2016, a escritoras olvidadas o desconocidas, todas ellas ya fallecidas. En esta ocasión quería hablar de lo vivo, de las mujeres que están escribiendo ahora, que narran su forma de estar en el siglo XXI desde múltiples miradas, generaciones y nacionalidades. He seleccionado diez, pero podrían haber sido más, o podrían haber sido otras. Voces de calidad no faltan; los que las leemos lo sabemos. Si queréis conocer a más autoras, ya lo sabéis: pasaos por el blog más a menudo.

Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria, 1977), Americanah (2013; Literatura Random House, 2014)

Además de ser una intelectual comprometida con la igualdad en todas sus vertientes, responsable de conferencias y ensayos como Todos deberíamos ser feministas (2014) y Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo (2017), Chimamanda Ngozi Adichie es una excelente novelista. Siguiendo la estela de Charles Dickens, en Americanah narra una historia de inmigración, racismo y desigualdad que entronca con muchos problemas contemporáneos. La cuenta tan bien que el lector se lo pasa bien leyendo, disfruta; pero, sobre todo, matiza y enriquece su perspectiva sobre la identidad de una mujer negra.

Además de ser una intelectual comprometida con la igualdad en todas sus vertientes, responsable de conferencias y ensayos como Todos deberíamos ser feministas (2014) y Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo (2017), Chimamanda Ngozi Adichie es una excelente novelista. Siguiendo la estela de Charles Dickens, en Americanah narra una historia de inmigración, racismo y desigualdad que entronca con muchos problemas contemporáneos. La cuenta tan bien que el lector se lo pasa bien leyendo, disfruta; pero, sobre todo, matiza y enriquece su perspectiva sobre la identidad de una mujer negra. Selva Almada (Argentina, 1973), Ladrilleros (2013; Lumen, 2014)

Selva Almada (Argentina, 1973), Ladrilleros (2013; Lumen, 2014)

Selva Almada se mueve por el terreno del realismo sórdido, de personajes embrutecidos, de polvo y sangre, en el marco del litoral argentino. En esta novela narra el enfrentamiento entre dos hombres, que trasciende a sus descendientes; un retrato del «macho» primitivo, del peligro de la hombría mal entendida, que contrasta con los personajes femenimos, más calmados, más sencillos, que intentan mantener la estructura familiar mientras ellos pelean. Aunque no se sitúe con exactitud en el siglo XXI, la he incluido en la selección porque representa una realidad violenta aún no desaparecida del todo.

Rachel Cusk (Canadá, 1967), A contraluz (2014; Libros del Asteroide, 2016)

Forma y contenido resultan siempre inseparables. La protagonista de esta novela es una mujer divorciada. La herida aún está abierta, aún le duele pensar en lo que se acabó. El argumento exige una estructura que exprese ese vacío, por eso, la mujer, pese a hablarnos en primera persona, se borra de la narración y solo se deja intuir a través de las voces de otros. Si en el siglo XX abundaron las novelas sobre mujeres anuladas por el matrimonio, aquí tenemos una muestra de las tensiones que puede conllevar la cultura contemporánea, en la que no falta libertad de elección, pero no por ello se deja de sufrir desarraigo.

Forma y contenido resultan siempre inseparables. La protagonista de esta novela es una mujer divorciada. La herida aún está abierta, aún le duele pensar en lo que se acabó. El argumento exige una estructura que exprese ese vacío, por eso, la mujer, pese a hablarnos en primera persona, se borra de la narración y solo se deja intuir a través de las voces de otros. Si en el siglo XX abundaron las novelas sobre mujeres anuladas por el matrimonio, aquí tenemos una muestra de las tensiones que puede conllevar la cultura contemporánea, en la que no falta libertad de elección, pero no por ello se deja de sufrir desarraigo.

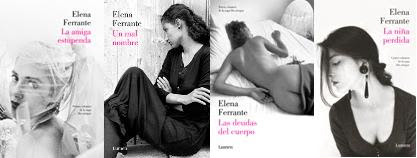

Elena Ferrante (Italia, 19--), Dos amigas (2011-2014; Lumen, 2012-2015)

Sé lo que estáis pensando: ¿qué pinta en esta selección una saga sobre la posguerra y la segunda mitad del siglo XX? Aunque, de hecho, el final de la tetralogía llega al siglo XXI, la he elegido porque su obra recorre de forma espléndida la transformación social del rol de la mujer, con cuestiones como el acceso a la universidad, el uso de anticonceptivos, la conciliación familiar y profesional, la conciencia de su imagen personal, su relación con el amor y el sexo. Un legado imprescindible para comprender los problemas a los que hoy se enfrentan las mujeres, narrado como una historia apasionante.

Sé lo que estáis pensando: ¿qué pinta en esta selección una saga sobre la posguerra y la segunda mitad del siglo XX? Aunque, de hecho, el final de la tetralogía llega al siglo XXI, la he elegido porque su obra recorre de forma espléndida la transformación social del rol de la mujer, con cuestiones como el acceso a la universidad, el uso de anticonceptivos, la conciliación familiar y profesional, la conciencia de su imagen personal, su relación con el amor y el sexo. Un legado imprescindible para comprender los problemas a los que hoy se enfrentan las mujeres, narrado como una historia apasionante. Alisa Ganíeva (Rusia, 1985), La montaña festiva (2014; Turner, 2016)

Alisa Ganíeva (Rusia, 1985), La montaña festiva (2014; Turner, 2016)

Los conflictos étnicos se han instalado en el siglo XXI. Alisa Ganíeva, que creció en Daguestán, una zona donde conviven decenas de etnias, plantea en esta novela una distopía que utiliza el elemento simbólico de la construcción de un muro para explorar problemas ya presentes en el Cáucaso, como la agitación social y la irrupción de grupos islamistas. Jóvenes y no tan jóvenes intentan hacer vida normal mientras la radicalización y la violencia se apodera de algunos de ellos. Una obra, en fin, que muestra una parte menos conocida de Rusia y, en el fondo, atañe a todo Occidente.

Luisa Geisler (Brasil, 1991), Quizá (2012; Siruela, 2016)

Toda generación debe tener sus novelas de iniciación o aprendizaje. Esta de Luisa Geisler se vertebra sobre la relación de dos personajes inadaptados por diferentes motivos: una niña muy inteligente, a punto de entrar en la adolescencia, y su primo problemático, a punto de abandonar esta etapa. De algún modo, sus soledades hacen buenas migas y dejan entrever el desasosiego propio de la adolescencia y sus confrontaciones con los padres. Por si fuera poco, Luisa Geisler escribe con mucho estilo, moldeando el lenguaje sin caer nunca en el sentimentalismo.

Toda generación debe tener sus novelas de iniciación o aprendizaje. Esta de Luisa Geisler se vertebra sobre la relación de dos personajes inadaptados por diferentes motivos: una niña muy inteligente, a punto de entrar en la adolescencia, y su primo problemático, a punto de abandonar esta etapa. De algún modo, sus soledades hacen buenas migas y dejan entrever el desasosiego propio de la adolescencia y sus confrontaciones con los padres. Por si fuera poco, Luisa Geisler escribe con mucho estilo, moldeando el lenguaje sin caer nunca en el sentimentalismo.

Elvira Navarro (España, 1978), La trabajadora (Literatura Random House, 2014)

No tendrá la mejor trama, no tendrá el lenguaje más espectacular, no tendrá los personajes más complejos; pero, aun así, me parece una de las novelas que mejor explican la precariedad actual en España. Mejor dicho: más que explicar la precariedad, expresa el desaliento que esta provoca. Piso compartido, trabajo desde casa, sueldo insuficiente, pérdida de vocación, expectativas truncadas, frustración, trastorno mental. Una novela precisa e incisiva, honesta hasta la perturbación.

No tendrá la mejor trama, no tendrá el lenguaje más espectacular, no tendrá los personajes más complejos; pero, aun así, me parece una de las novelas que mejor explican la precariedad actual en España. Mejor dicho: más que explicar la precariedad, expresa el desaliento que esta provoca. Piso compartido, trabajo desde casa, sueldo insuficiente, pérdida de vocación, expectativas truncadas, frustración, trastorno mental. Una novela precisa e incisiva, honesta hasta la perturbación.

Ali Smith (Reino Unido, 1962), Com ser-ho alhora (2014; Raig Verd, 2015)

Siempre es arriesgado utilizar la palabra «original», pero, si hay alguna escritora que la merezca, esa es Ali Smith, ejemplo de búsqueda de innovación y riqueza expresiva. Como digna representante del posmodernismo, utiliza la experimentación formal para emular la naturaleza hipertextual de la mente humana, un rasgo clave de nuestra era. En esta obra, muy ambiciosa, intenta hacer compatible lo incompatible: el género (hombre y mujer), el tiempo (pasado y presente), la alta y la baja cultura, la vida y la muerte, lo permanente y lo efímero. El resultado es una novela como no has leído nunca.

Siempre es arriesgado utilizar la palabra «original», pero, si hay alguna escritora que la merezca, esa es Ali Smith, ejemplo de búsqueda de innovación y riqueza expresiva. Como digna representante del posmodernismo, utiliza la experimentación formal para emular la naturaleza hipertextual de la mente humana, un rasgo clave de nuestra era. En esta obra, muy ambiciosa, intenta hacer compatible lo incompatible: el género (hombre y mujer), el tiempo (pasado y presente), la alta y la baja cultura, la vida y la muerte, lo permanente y lo efímero. El resultado es una novela como no has leído nunca.

Olga Tokarczuk (Polonia, 1962), Sobre los huesos de los muertos (2009; Siruela, 2016)

Esta prestigiosa escritora polaca, apenas traducida al castellano, construye un peculiar thriller psicológico que tiene como trasfondo una preocupación muy actual (y aún poco abordada en literatura): la ecología y los derechos de los animales. La protagonista, una anciana excéntrica obsesionada con la astrología, decide investigar por su cuenta unos misteriosos asesinatos. Todos tienen un punto en común: las víctimas son hombres que fueron crueles con los animales. ¿Y si la naturaleza se estuviera vengando del ser humano?

Esta prestigiosa escritora polaca, apenas traducida al castellano, construye un peculiar thriller psicológico que tiene como trasfondo una preocupación muy actual (y aún poco abordada en literatura): la ecología y los derechos de los animales. La protagonista, una anciana excéntrica obsesionada con la astrología, decide investigar por su cuenta unos misteriosos asesinatos. Todos tienen un punto en común: las víctimas son hombres que fueron crueles con los animales. ¿Y si la naturaleza se estuviera vengando del ser humano? Hanya Yanagihara (Estados Unidos, 1975), Tan poca vida (2015; Lumen, 2016)

Hanya Yanagihara (Estados Unidos, 1975), Tan poca vida (2015; Lumen, 2016)

El siglo XXI no se entiende sin la diversidad: diversidad de géneros, diversidad de etnias y culturas, diversidad de identidades sexuales, diversidad de capacidades, diversidad de relaciones. Esta novela profundiza en muchas de ellas de la mano de un antihéroe que encarna la pérdida de fe en el progreso, una idea característica de nuestros tiempos. Se trata, además, de una historia conmovedora que rompe clichés y demuestra que todas las relaciones son únicas, por mucho que desde fuera se empeñen en etiquetarlas.

¿Cuál sería vuestra selección? Compartidla en los comentarios.